| ■銀色 3■ |

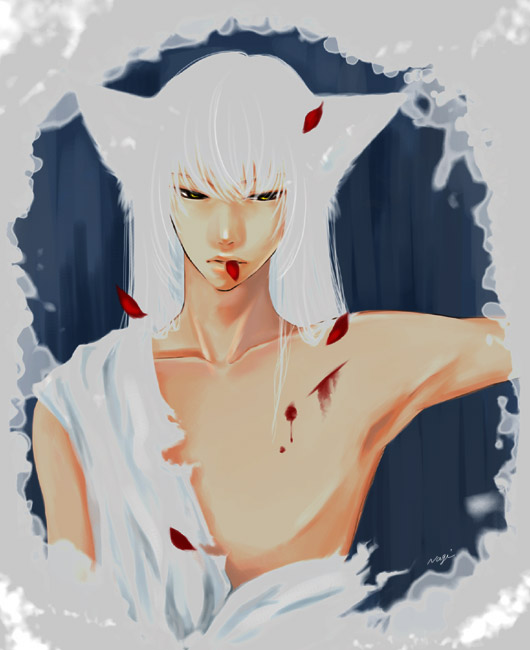

| たゆたうような眠りから覚めると、白い雪が舞っていた。 魔界でも瘴気の濃い地には冬が訪れる。 妖狐はまだ少し重い体を起こし、天を仰いだ。 吐く息が白い。 見る間に雪が濃くなる。 ――雪。 胸の内に想起する景色があった。水気を含んだ雨のような雪、紺色の傘、長靴、母親。 これは秀一の記憶だ。皮肉な笑みが漏れた。 一つ体をともにしていた時期は短く、20年に満たない。妖狐の記憶を持ったまま南野の母の胎内に宿り、秀一として育つ。飛影と出会い、幽助や桑原たちと出会い。力を取り戻し。 やがて魔界に戻った。 それからしばらくは人間界と往復しながら、力を持った妖怪として生きた。 そう難しいことではないと思った。 しかし、強大な力を持った妖怪が、人と同じ生き方をできるはずもなく。老いない体に悩み、無理に体を二つに分けた。 ――それから、しばらくは。 互いに欠乏に苦しめられた。秀一は生命を保つ力が、妖狐は心を保つ力が。 均衡をとるために互いに求め合った。吸い上げ、与え、交じり合った。 それが功を奏した。今は一人で居ても支障はない。しかし、最も冷酷と言われたあのときの自分でもない。 ――冷たい。 肩に粉雪が浅く積もり、体を冷やした。 見上げると、降り積もる雪の奥は灰色に染まり、どこから現れるものかと思われた。 半身を起こしたまま目を瞑り、銀色の妖狐は白い世界に映えた。 一陣の風に雪粉が舞い上がる。 ゆっくりと顔をあげる。白い巨体がゆらりと姿を現した。 狼が人に化身したような氷の毛並。低い唸り声が地を這った。 立ち上がった妖狐は冷徹な視線を送る。薄く瞬きをすると銀の睫に吹雪が乱された。 ざあ、音が鳴り猛烈な雪が正面から襲いかかる。腕を振り払うと一歩飛んで下がる。狼は狐を食らおうと牙を剥き出す。白い息が煙のように立ちのぼった。 妖狐に戦う気はさしてなかったが、相手は違う。鋭い爪をふりあげ、勢いよく襲いかかった。飛び退いて上空に浮くと雪煙を裂いて氷柱の波が飛来する。避けきれない。防いだ腕に傷が走る。 唇の端を引いて妖狐が笑う。 地鳴りとともに緑の蔓が伸び天をつく。狼に絡み付く。雪の中の草原におりたつと妖狐は構える。 喧嘩は魔界の日常茶飯事だ。冷酷といわれた銀の狐も最近は、殺すことが減った。追い詰めて去ってしまう。 一刻ほどの攻防。白い狼も深手を負い、膝をついた。 狼は、し、と牙の合間から息を吐き出す。どこからか細い唸り声が聞こえる。喧嘩の場にふさわしくない声だ。急に狼の顔に焦燥の色がわきあがり後ろを振り返る。吹雪をかきわけて小柄な狼が姿を現した。 白い狼がその前に飛び、小さな狼を背に構える。 子供か、女か。 守る姿勢をみせた狼に、急に気を削がれた。 「行け」 払う仕草を示すと、二匹の狼は白い雪の中に消えた。 さあ、とひときわ白く吹雪き、やがて止んだ。 この雪は狼が降らせていたのだ。 後には、銀白の世界が残された。 足を踏み出すと、踝まで埋まる。爪先が染みるように冷える。今はこの冷たさも感じられる。 何もかも灰色で虚ろだった時期に、秀一だけが彩りを見せてくれた。 冷たい雪の感触が、秀一とひとつであった頃の記憶を呼び起こす。 たまらなく会いたくなった。 |

|

| 雪が降ってきた。 東京特有の、水気を多く孕んだ雪が傘に落ち音を立てる。撥水加工の表面を伝い骨の先から落ちる音は水っぽく、これは積もらないだろうと容易に知れた。 秀一は傘を少し後ろにずらして空を見上げる。少し桃がかった灰色。 水気がかった雪は翌日には路面を凍らす。歩くのに困るだろう、と溜息が漏れる。 重みを増したように感じて左手にさげるスーパーの袋と右手の傘を持ち換える。再び覗いた空に、ふと、銀色の輝きが見えた気がした。 「……まさかな」 それらしい妖気は感じられない。けれど、何か胸が騒ぐ。 今は感覚が不完全であるがゆえにどちらともつかずもどかしい。 それでも生命の糧を妖狐に求めていたあの頃のように、全くただの人間というわけでもない。それはそれで不便なものである。 いらついた気分を宥めつつ歩道をまた歩き出す。街路樹の枝からぽたりと雫がたれて傘の上で音を鳴らし続ける。 「ただいま」 傘を閉じ、ドアノブをまわし一声かける。おかしい。いつもなら出迎えに出る母親が居ない。足元を見ると、玄関に靴が足りない。両親ともに出かけているようだ。 ――鍋の準備は。 秀一は手元のビニール袋をしばし見つめた。頼まれて買って来た食材をテーブルに置いて途方に暮れる。 ある程度簡素な料理ならつくり慣れているが、鍋の作り方など見当もつかない。大学を出たら独立しようと思っていても、これでは一人暮らしなどおぼつかない。 ――料理の本、あるいはネットで調べるか。 後者のほうが手軽で確実だと一人頷く。ひとまず鶏肉を冷蔵庫に仕舞い、白菜やネギをキッチンに並べて階段をのぼる。 自室のパソコンを立ち上げる。ぶん、と変な音がして画面が歪んだ。 あたりを見回す。何かがおかしい。 窓際に置いた蘭の花弁が揺れる。 ぱりん、割れるような音がして視界が白く染まる。 突然足元が氷に包まれた。 「何だ…!?」 危険を感じ、咄嗟に項に手を差し入れる。ひるがえすと薔薇の華が咲いた。 今の妖力はわずかなものだが、それでも少しなら戦える。構えるとその華までも瞬く間に凍りつき、結晶の世界となった。 足元も、壁も、扉も、凍りついた。 「くそっ……」 部屋の扉を叩く。痛みと冷たさがじんと染みる。 嘆息すると、衣擦れの音が耳についた。跳ねるように振り返る。 そこに居たのは。 「妖狐……」 銀色の狐が、そこに立っていた。小さな傷が無数にあり、所々に紅が滲む。駆け寄ると氷に足がすべり、妖狐の腕をつかんで堪えた。 妖狐は鷹揚に辺りを見回し、片頬をあげて笑った。 「呪いがついてきたか」 「のろ…お前、これが融けたら家電製品が壊れるだろうっ」 つかんだ腕を叩いて抗議するも、相手は堪えない。起動しようとしていたパソコンは、絶望的だろう。 思考をめぐらし、「そうだ、氷を食べる植物なんか、なかったか」と自分の記憶にないものに可能性を求めて問いかける。冷徹な視線に一瞥され、落胆する。 そしたら、と次の可能性を示す前に妖狐が腕をもたげる。ぴしりとひびの入る音がして、氷の下から緑の葉が湧き出した。 湯気を立てて氷が蒸発する。水が筋となって壁を伝った。 「……融けた」 ほう、と息を吐く。温い足元を確認して、水浸しにならずに湿っただけで済んだことに感謝する。その一方で、床板を乾かさないと、とか本棚の本がふやけてしまう、とかこなさねばならないいくつもの事柄に思いを至らす。難題は山積みだ。 一言文句を、と少し高い妖狐の顔を睨みあげると、顎をつかまれ。そのまま口を塞がれた。 呆気にとられる。顔が離れると、開いたままの口から銀の糸が伸びた。 「色気がないな」 冷ややかに笑われ、秀一は色めき立つ。「なっ…」 言いたいことは色々あった。「お前、一年ぶりに現れていきなりこれか」床を指差し、再び睨む。 くつくつと笑う妖狐は、以前とは明らかに異なっている。 口元に指をあて、片頬だけで笑う。少し首をかしげて、ふさふさの尻尾が楽しげに揺れた。 一年も姿を見せなかったことや。きっと彼にとって一年などあっという間で自分を省みもしなかっただろうことや。突如現れたら傷だらけだったことや。 開いた口からはそれらのことは何も吐き出されず。 代わりに、しがみついて吐息を漏らした。 「元気だったんだな……」 胸の深い部分から温かくなる。ずっと気がかりだったこと。秀一自身、生命の糧を妖狐に求める必要が無くなり、そして僅かながら妖力を取り戻したが、もし妖狐が逆の結果になっていたらと。 その肩に手が添えられる。南野秀一の体よりも少し大きな体躯。少し大きな掌。 以前は同じ体だった相手をみあげる。自分に少し似ているような、全く違うような大人びた顔立ち。細くつりあがった眼には銀の睫。 見つめると、また顔が近づき、今度はゆっくりと唇が合わせられた。 |

|

| 「ん……」 最初から深い口付け。すぐに唇を開いてしまう自分もいけないのだろうが、こんな条件反射を育てた彼もいけない。 ぼんやりと見つめる瞳が潤む。優しく腰を抱かれ、舌使いも甘くなる。 悩ましい息が漏れる、こんな自分は久しぶりだ。あっという間に体が熱くなっていく。蕩けていく。 項から肩から妖狐の掌が撫ぜていく。布越しに皮膚が敏感に感応する。 腰に触れられると膝の力が抜けた。抱え上げられ、濡れたベッドに押し付けられる。 熱い口付け、そして指がシャツの下にもぐりこんで来た。 「はぁ……」 器用に洋服を脱がされていく。肌が露出すると、濡れたシーツの感触が気持ち悪い。けれどそれどころではない。 まさぐる指先が、敏感な部分に辿り着いた。 「…んっ……」 下着越しになぞられる。もう隠せない大きさになっているのが恥ずかしい。けれど太腿に当たる妖狐のそれも、秀一のものとさして変わらない。 ――ちゃんと触って欲しい。 目を細めて秀一を見下ろす妖狐に、潤んだ瞳で訴える。聞き入れてもらえない。たまらず腰が浮く。自ら触れる手に飛び込んでいってしまった。 ふ、と妖狐の口の端から笑みが漏れる。 気がつくと全ての衣服は剥がれて、夢中で触れられていた。 「あっ、妖狐……」 乾いた手に形をなぞられ、包み込まれ。それなのに滑らかに蕩けている。ああ、もう駄目だ。腰が引けて弾けそうになった瞬間、全ての刺激が止められてしまった。 「……っ、なんで…」 抗議の視線を寄せると、右の太腿をつかまれ大きく持ち上げられる。 「痛っ…」 突如忍び込もうとした指先を受け止めきれず、秀一に痛みが走る。 「一年ぶりだからな」 納得したように妖狐は小首をかしげ、軽く口付けをする。優しく腰を抱いて、四つんばいにされた。 ぴちゃり。 銀色の狐の舌が秀一の窪みに当てられる。震えがこみあげる。いやらしい音、そしてほぐされていく体。 両の掌で双丘をひき広げられ、やわらかな部分に舌先が入り込んだ。 「んんっ…」 たまらず枕に額をこすりつける。舌と指で念入りにゆるめられていく部分に、それだけの刺激では足りなくなった。 肩越しに振り返り、涙ぐんだ目で訴える。 「もう、いい、から……」 そうか、と妖狐は無言でうなずく。瞳を閉じて息を整えると、妖狐自身があてがわれた。 後は夢中で刺激に耐えた。 「…んっ、あっ…」 深く、浅く、貫かれる。俯くと精悍な腕が目に飛び込む。片腕で抱きしめられる。より深くつながる。 ふたりがひとつになる。 「ああっ…」 視界が白銀に弾け。互いに欲望を吐き出した。 くたりと力が抜けた秀一を妖狐は抱き寄せる。自分のほうを向かせ、視線を合わせる。 互いに息があがっている。 汗ばんだ頬に触れられ、秀一は微笑んだ。互いに自然と引き寄せられ。 唇がまた、触れ合った。 |

|

ふわりとした感触で目が覚めた。眠ってしまっていたらしい。 妖狐に抱き込まれている。秀一は身じろぎすると、銀色の髪に顔を埋めた。妖狐も眠っているらしい。 柔らかな耳を唇で食む。ふさふさの耳がぴくり、と動いた。 いつかは自分のものでもあった耳。尻尾。分かれてしばらくたつとそれは別人のものであり、見ると不思議である。 腕から逃れ起き上がり、開いたままだったカーテンに気づき、歩み寄る。閉めようと手をかけると、外の景色が見えた。 雨に変わるかと思われた雪が、白い世界を見せていた。 窓を開けて暗い外に手を伸ばすと、指先に優しく降り積もった。 銀色の妖狐が、銀白の世界を連れてきたのだ。 眠る妖狐を振り返る。 「おはよう」声をかけると、ベッドの上の尻尾がぱたりと返事をした。 |

| 了 |